Friedrich im Licht des 21. Jahrhunderts

2024 steht ganz im Zeichen Caspar David Friedrichs: Bundesweit gibt es Sonderausstellungen anlässlich des 250. Geburtstags des Künstlers. Seine Geburtsstadt Greifswald veranstaltet nicht nur ein umfangreiches Jubiläumsprogramm. Sie wartet seit Kurzem mit einer Attraktion eigener Art auf: einem von Friedrich inspirierten Kirchenfenster des Gegenwartskünstlers Olafur Eliasson im Dom St. Nikloai.

250 Jahre nach seiner Geburt wird Caspar David Friedrich (1774–1840) bundesweit mit Ausstellungen und anderlei Würden geehrt. Den Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten machte zu Beginn des Jahres die Hamburger Kunsthalle mit einer umfassenden Werkschau, die einen thematischen Schwerpunkt auf das Verhältnis von Mensch und Natur in den Landschaftsdarstellungen des für die deutsche Romantik zentralen Künstlers legte. Mit 335.000 Besuchenden zog sie so großes Interesse auf sich wie keine andere Ausstellung in der Geschichte des Museums zuvor. Kurz darauf eröffnete die Alte Nationalgalerie in Berlin ihre Friedrich-Retrospektive. Diese nimmt Friedrichs Rezeption, speziell seine Wiederentdeckung durch die sogenannte Jahrhundertausstellung 1906, in den Blick und verzeichnet ebenfalls derartigen Andrang, dass die Nationalgalerie ihre Öffnungszeiten bis Anfang August ausweitet. Weitere Museumspräsentationen zu Ehren Friedrichs folgen im Laufe des Jahres unter anderem in Dresden, Frankfurt am Main, Greifswald und Weimar.

Greifswald begeht das Jubiläum dabei in besonderem Maße. Die Hanse- und Universitätsstadt ist nicht nur Ort der Geburt, Kindheit und Jugend Friedrichs – sie bleibt Zeit seines Lebens persönlicher Bezugspunkt wie auch Motivquelle in künstlerischer Hinsicht. 2024 feiert sie den Geburtstag ihres wohl berühmtesten Sohnes deshalb mit einem umfassenden Programm mit über 300 Veranstaltungen. Allein das dort befindliche Pommersche Landesmuseum zeigt drei Sonderausstellungen, von denen die erste jüngst eröffnete und noch bis Anfang August zu sehen ist. Sie widmet sich Friedrich aus biografischer Perspektive anhand von Gemälden, Zeichnungen, Druckgrafiken, Briefen sowie weiterer kostbarer Archivalien. Zu Letzteren zählt auch der Taufeintrag aus dem Greifswalder Dom St. Nikolai, in dem Friedrich am 7. September 1774 – zwei Tage nach seiner Geburt – getauft wurde. Die Taufkirche selbst kann indessen mit einer neuen Attraktion eigener Art aufwarten: einem Kunstwerk als Fensterensemble, konzipiert von Olafur Eliasson, angelehnt an Friedrich.

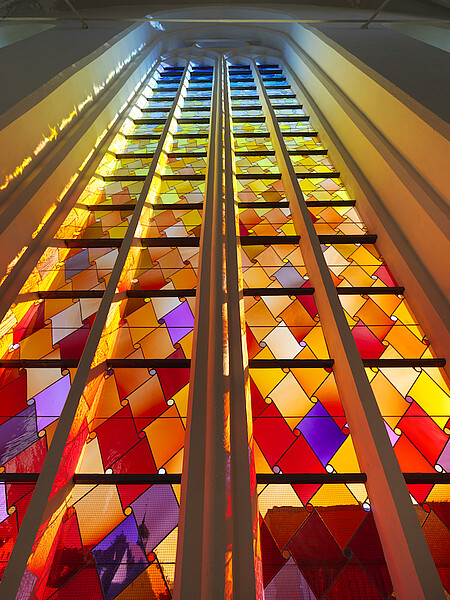

Eliasson, isländisch-dänischer Gegenwartskünstler von Weltrang, hat die drei zentralen, etwa 40 Meter hohen Chorfenster in St. Nikolai neugestaltet. Entworfen hat er dafür eine Bleiverglasung mit einem komplexen geometrischen Muster und einem augenfälligen chromatischen Farbverlauf. Das Muster entwickelt sich aus Rauten und Quadraten im unteren Bereich hin zu größer werdenden Kreisen, die sich im oberen Bereich zunehmend überlagern. Das Farbspektrum der 3.383 einzelnen mundgeblasenen Scheiben, aus denen sich die neue Fenstergruppe zusammensetzt, umfasst 65 verschiedene Farbtöne: unten Rot- und Orangenuancen, mittig Gelb- und Weißabstufungen, oben Hell- bis Tiefblautöne – die Farbpalette der Dämmerung.

Die Buntglasfenster tauchen den Chorraum und den Altar in entsprechend farbiges Licht. Gelenkt und verstärkt wird das von Osten einfallende Tageslicht durch zahlreiche (noch in Anbringung befindliche) Effektspiegel im Innenraum. Außerhalb des Doms, gegenüber dem Fenster, wird ein großer, sich permanent auf die Sonne ausrichtender Spiegel installiert, der das Sonnenlicht auf die Fenster projiziert, auch wenn die Sonne im Süden steht oder im Westen untergeht. So sollen je nach Sonnenstand und Lichteinfall sich ständig verändernde Farbgebungen im Inneren der Kirche entstehen. Eliasson nennt sein Werk Fenster für bewegtes Licht.

Der von Berlin aus arbeitende Künstler hat mit den Domfenstern eine künstlerische Arbeit geschaffen, die vielfältige Bezüge zu Caspar David Friedrich und dessen Leben und Werk entwickelt. So ist die Farbgebung der Verglasung einem seiner Bilder – Huttens Grab – nachempfunden. Das heute in der Sammlung der Klassik Stiftung Weimar befindliche Gemälde zeigt eine ruinöse, von Vegetation überwucherte Kapelle in Innenansicht. In deren Zentrum steht ein steinernes Grabmal, seitlich davor ein in Anschauung versunkener Mann in altdeutscher Tracht. Hinter Sarkophag und Figur streben drei gotische Fenster empor, die den Blick auf den Himmel freigeben. Dessen Farbschichtung – unten leuchtend orange-rote Töne, oben bläulich transparente Kolorierung – suggeriert einen Auf- oder Untergang der Sonne. Der dargestellte Sakralbau basiert auf der Architektur der Klosterruine Oybin im Zittauer Gebirge, das Grabmonument ist dem Humanisten Ulrich von Hutten (1488–1523) zugedacht.

Friedrichs um 1823/24 geschaffene Malerei ist unter anderem infolge dieser Widmung „oft als politische Positionierung in den Jahren der Restauration verstanden worden, als entweder kämpferisch-trotziges Bekenntnis zu nationalen und demokratischen Ideen oder zumindest als resignativer Rückblick auf Hoffnungen der Jahre ab 1813, die sich inzwischen als trügerisch erwiesen hatten“ [1]. Ebenso wenig, wie sich die politische Aussage der Darstellung definitiv bestimmten lässt, ist die Dämmerung zeitlich fixierbar: Die Sonne selbst ist nicht zu sehen; die Fragen, ob sie nun auf- oder untergeht, was jeweils Morgengrauen und Abendröte für den Sinngehalt des Bildes bedeuten würden, verbleiben als nie restlos entschlüsselbare Rätsel.

Die Fenster – Friedrichs malerisch geschaffenen in Huttens Grab, aber auch die von Eliasson neu bespielten im Greifswalder Dom – stehen damit in ihrer Anlage sinnbildlich für den Lauf der Zeit. Im Fall der Chorfenster von St. Nikolai erzeugen Farbverlauf und geometrisches Muster einen Eindruck von Komplexität, ständiger Veränderung und, so sieht es der Künstler selbst, Unendlichkeit: „Der graduelle Verlauf der Farben und ihrer Intensität lassen das Licht und seine permanente Veränderung anschaulich werden“, so Olafur Eliasson. „Ohne sich auf ein konkretes Sujet oder eine bestimmte Geschichte festzulegen, rückt das Kunstwerk unsere Wahrnehmung in den Mittelpunkt und schenkt ihr besondere Aufmerksamkeit.“ [2]

Farbspiel, Zeitbezüge, Wahrnehmungsreflexion – Eliassons Arbeit im Dom orientiert sich einsichtsvoll an Friedrich und seinem Schaffen. Zugleich geht der Brückenschlag zur Lebenswelt Friedrichs über bildkompositorische und rezeptionsstrategische Verbindungslinien hinaus. Die farbigen Fenster für bewegtes Licht vollenden nämlich eine ab 1824 geplante, aber nicht vollständig verwirklichte Umarbeitung des Inneren der gotischen Backsteinkirche, für die ein Freund Friedrichs, der Architekt und Maler Johann Gottlieb Giese, verantwortlich zeichnete und die Pläne entwarf. Beteiligt an deren Umsetzung war Friedrichs Bruder Christian, der die Tischlerarbeiten ausführte. Merkmale dieser neugotisch-romantischen Neugestaltung waren ein eingezogener Binnenchor mit Altar und goldenem Kreuz sowie eine helle Übertünchung des gesamten Kirchenraums. Giese plante auch farbige Kirchenfenster, die nicht realisiert wurden.

Die Fenster nach Eliassons Entwurf lassen diese Vision des 19. Jahrhunderts Wirklichkeit werden und zeigen sie im Licht des 21. Jahrhunderts. Realisiert werden konnten sie nach mehrjähriger Vorbereitung und Planung durch Fördermittel der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, des Landes Mecklenburg-Vorpommern, verschiedener Stiftungen wie der Ostdeutschen Sparkassen-Stiftung und der Rudolf-August-Oetker-Stiftung sowie mithilfe von circa 120 Privatpersonen, die über den Förderverein des Doms rund 90.000 Euro spendeten. Eingeweiht wurden die neuen Chorfenster am 7. April dieses Jahres im Rahmen eines Festgottesdienstes. Inmitten des großen Jubiläumsjahres bieten sie nun – auch das haben sie mit Friedrichs Werken gemein – Gelegenheit zu kontemplativer Betrachtung.

Anmerkungen

[1] Johannes Grave: „Huttens Grab“, in: Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit (Katalog zur Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle, 15. Dezember 2023 bis 1. April 2024), hg. von Markus Bertsch/Johannes Grave, Berlin 2023, S. 146.

[2] Olafur Eliasson: „Chorfenster für Dom St. Nikolai“, in: Dom romantisch!, hg. vom Förderverein Dom St. Nikolai zu Greifswald e. V., https://www.dom-greifswald.de/files/dom-greifswald/foerderverein/Presse_Mappe_2.pdf (abgerufen am 13. Mai 2024), S. 6–8, hier S. 8.

Abb. 1: Detailaufnahme der „Fenster für bewegtes Licht“ von Olafur Eliasson, 2024, Dom St. Nikolai, Greifswald. Foto: Tilman Beyrich/Courtesy of the artist © 2024 Olafur Eliasson.

Abb. 2: Detailaufnahme der „Fenster für bewegtes Licht“ von Olafur Eliasson, 2024, Dom St. Nikolai, Greifswald. Foto: Jens Ziehe/Courtesy of the artist © 2024 Olafur Eliasson.

Abb. 3: Detailaufnahme der „Fenster für bewegtes Licht“ von Olafur Eliasson, 2024, Dom St. Nikolai, Greifswald. Foto: Jens Ziehe/Courtesy of the artist © 2024 Olafur Eliasson.

Abb. 4: Detailaufnahme der „Fenster für bewegtes Licht“ von Olafur Eliasson, 2024, Dom St. Nikolai, Greifswald. Foto: Jens Ziehe/Courtesy of the artist © 2024 Olafur Eliasson.

Abb. 5: Detailaufnahme der „Fenster für bewegtes Licht“ von Olafur Eliasson, 2024, Dom St. Nikolai, Greifswald. Foto: Tilman Beyrich/Courtesy of the artist © 2024 Olafur Eliasson.