Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren und zurück

Als man im Jahre 2015 die Kirchenfenster einweihte, die Michael Triegel für die Pfarr- und Schlosskirche St. Maria im sachsen-anhaltinischen Köthen geschaffen hat, wurde kritisiert, dass sich zwischen den Figuren auf den Fenstern und der Familie des Malers optische Ähnlichkeiten finden ließen. Insbesondere eine gewisse Übereinstimmung seiner eigenen Gesichtszüge mit denen Jesu, der hier nach dem Kreuzestod auf dem Schoß seiner Mutter Maria gezeigt wird, sorgte für einiges Kopfschütteln. „Ja, ganz recht: Der Jesus Christus in der Schlosskirche zu Köthen trägt das fünftagebärtige Antlitz von Michael Triegel“[1], hieß es damals in der Wochenzeitung DIE ZEIT. Zwar sei im Laufe der Einweihungsfeier immer wieder „vom Künstler als demütigem Werkzeug Gottes“[2] die Rede gewesen. Dem stehe aber entgegen, „dass dort oben in Überlebensgröße Michael Triegel als Erlöser schwebt“[3], was eher für die überschießende Selbstliebe des Künstlers spreche.

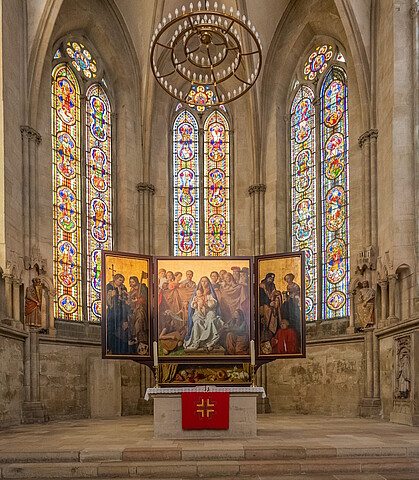

Der Künstler selbst gibt an, dass er sich möglicherweise unbewusst in das Bildnis Jesu eingezeichnet hat, während andere Figuren ausdrücklich seiner Frau und seiner Tochter nachempfunden seien. Auch auf dem 2022 für den Westchor des Naumburger Doms geschaffenen Altarbild kommen Triegels Frau und Tochter in Gestalt von Maria und deren Mutter Anna zur Darstellung. Er selbst kommentiert die Kritik daran so, dass es durchaus „einen künstlerischen Sinn“ habe, „den Figuren konkrete Gesichter zu geben“.[4] Sie blieben „einfach nur idealische Figuren“, wenn sie kein „menschliches Antlitz“ trügen, „das einem auch auf der Straße begegnen könnte“.[5]

Die Konkretheit, für die Triegel hier plädiert, passt gut zu einem berühmten Fragment des Novalis, in dem die Romantisierung der Welt gefordert wird.[6] Denn die damit beschriebene künstlerisch-ästhetische Operation zielt auch darauf, dem „Höhere[n], Unbekannte[n], Mystische[n], Unendliche[n] […] einen geläufigen Ausdruck“[7] zu geben, sodass es seine abstrakte Eigenart abstreife und anschaulich-konkret werde. Zudem hat der Vorgang des Romantisierens eine ethische Pointe, soll sich doch durch seinen Vollzug „[d]as niedre Selbst […] mit einem bessern Selbst“[8] identifiziert finden. Die Identifikation von Alltagspersonen mit Jesus Christus, Maria oder anderen Heiligen, zu der es in Triegels Werken kommt, weist in beide Richtungen: sie führt das allgemein menschliche an diesen exzeptionellen Figuren vor Augen und konfrontiert die Betrachterin zugleich mit den ihr selbst innewohnenden Heiligkeitspotenzialen.

Nicht nur aufgrund solcher Motive, die bei ihm zu entdecken sind, lässt sich Triegel aber in eine romantische Traditionslinie stellen. Es gibt auch Äußerungen von ihm, die dies nahelegen. Sie lassen sich etwa im kürzlich von Matthias Bormuth herausgegebenen, höchst lesenswerten Band mit Essays und Gesprächen des Künstlers nachlesen. So verrät er in seiner darin enthaltenen Leipziger Poetikvorlesung von 2018, dass das „Romantisieren der Welt […], das sich die literarische Romantik auf die Fahnen geschrieben hat“, seine Arbeit antreibe.[9] Auch in verschiedenen Interviews hat er den „Einfluss der Romantik“ auf seine Kunst betont: „Als nach der notwendigen Aufklärung der Himmel leergefegt war, erkannten zuerst die Künstler das problematische Vakuum einer Fehlstelle. Novalis suchte die Blaue Blume, eine Wiederverzauberung, Romantisierung der Welt.“[10] Auch er sei daran anknüpfend bestrebt, sich in seinen Werken der „in der Moderne“ nach wie vor virulenten „Frage nach Gott oder seiner Abwesenheit“[11] zu stellen. Dabei teile er „die Sehnsucht der Romantiker, die sich nach der Aufklärung mit dem leergefegten Himmel nicht abfinden wollten.“[12]

In diesem Sinne werden in Triegels Kunstwerken – nicht nur in den kirchlichen Auftragsarbeiten – vielfach Motive der christlichen Tradition aufgegriffen und auf oft hintergründige Weise vergegenwärtigt. Dass dies im altmeisterlichen Stil der Renaissancemalerei geschieht, ist Teil eines stark durchdachten Bildprogramms. Es wirft die Frage danach auf, wie es unter modernen Bedingungen überhaupt noch möglich sein könnte, das Göttliche darzustellen. Triegel beantwortet sie, indem er vormoderne Darstellungsformen aufgreift und subtil verändert. Ludwig Stockinger entdeckt darin eine Nähe zum Verfahren der romantischen Künstlergruppe der Nazarener, deren altmeisterliche Malweise zu Unrecht oft als epigonal und konservativ abgetan wurde, obwohl ihr eigentlich eine ironische Note eignet. Aus seiner Sicht findet sie sich auch bei Triegel wieder, der wie die Nazarener eine „ironische Bearbeitung der tradierten Ikonographie“ betreibe.[13] Bei ihm sei „die überperfekte Imitation der Malerei der Renaissance ständig begleitet […] von dem deutlichen Hinweis, dass ein Künstler der Gegenwart deren religiöse Aussage nicht einfach wiederholen kann“.[14]

Der Grund für diesen gebrochenen Zugang zur christlich-religiösen Tradition ist ihre aufklärerische Desillusionierung, von der auch Triegel ausgeht. Allein durch die spielerische Aneignung dessen, was in der Vergangenheit noch selbstverständlich funktioniert hat, können wir uns demnach heute noch dem Göttlichen annähern. Dass es sich beispielsweise bei einem Christusbild nur um eine „Näherung“ handeln kann, nicht aber um ein Bild des Dargestellten selbst, wird dabei von Triegel ausdrücklich betont – verbunden mit dem Hinweis, „dass wir als Menschen im Hier und Jetzt […] die Möglichkeit einer Näherung brauchen“.[15] Die konkrete Darstellung der Christusfigur soll aber der Anlass einer vertiefteren Auseinandersetzung sein, die den Betrachter über das Bild hinausführt.

„Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren“[16] lautet demgemäß Triegels künstlerisches Credo. Es wird im Falle des Köthener Kirchenfenster so umgesetzt, dass das Kreuz, von dem Jesus gerade abgenommen wurde, nicht vollständig sichtbar ist. Es „führt aus dem Bild heraus und muss gedanklich vom Betrachter ergänzt werden“[17], schreibt Triegel. „Es ragt aus dem sichtbaren Kunstwerk in eine höhere Sphäre, es ist zu groß.“[18] Wie er anmerkt, „spricht dieses Detail somit einerseits von den Grenzen der Kunst, andererseits von der Offenheit der Deutung für den Betrachter, der aufgefordert ist, das Werk mit und weiter zu erschaffen.“[19]

Einerseits gibt es also eine Begrenztheit des Darstellbaren, wenn es um das Kreuz und somit um das Symbol der Heilsbedeutung des Todes Jesu, um das Göttliche im Menschlichen, geht. Andererseits setzt gerade diese Begrenztheit eine Vielfalt von Grenzüberschreitungen in Gang, die die Betrachterinnen und Betrachter des Kunstwerks aber je selbst vollziehen müssen – denn im Blick aufs Göttliche, Absolute gibt es keine für alle gleichermaßen passende, objektive Darstellung. Analog dazu spricht Triegel in seiner Leipziger Poetikvorlesung vom „göttlichen Blick“[20], den niemand je ganz für sich reklamieren könne, weshalb dem Kunstwerk eine Offenheit eignen müsse: „eine Offenheit […], die deutlich macht, dass das letzte Wort der Interpretation eines Kunstwerks nicht dem Autor gehört“.[21] Bestenfalls mache auch er als Maler durch die Darstellung seines „subjektiven Blick[s]“ dem Betrachter das Angebot, „diesen zu seinem eigenen zu machen […], die Welt mit meinen Augen zu sehen und sich dazu wiederum in Beziehung zu setzen“.[22]

Die Perspektive des „göttlichen Blicks“, für den im Falle des Köthener Kirchenfensters das Kreuz in seiner Ganzheit vor Augen stünde, bleibt in diesem Sinne undarstellbar. Darin reflektiert sich die von Triegel als spezifisch modern bezeichnete Einsicht, dass der Himmel leergefegt und das Göttliche nicht mehr zu greifen ist. Doch wird die Fantasie der Betrachter eben angeregt, über das bloß Sichtbare hinauszugehen, worin sich die romantische Gegenbewegung manifestiert, an die Triegel anknüpft. Sie folgt keinem antiaufklärerischen, reaktionären Programm, das eine verlorengegangene Einheitskultur revitalisieren will. Vielmehr ist und bleibt es eben der subjektive Blick des Betrachters, für den das nicht objektivierbare Göttliche erscheint – und dabei rechnet Triegel ausdrücklich mit einer Pluralität von Perspektiven. Seine Kunst verschreibt sich so gesehen jener romantischen „Neubesinnung auf Religion“ als einer nicht mehr primär in gegenständlichen Gehalten, sondern in „der kreativen Vorstellungskraft jedes und jeder Einzelnen“ verankerten Angelegenheit.[23] Triegel nimmt sich dabei „die Freiheit […], die zeitgemäßen Abgrenzungen zwischen Säkularem und Religiösem wunderbar zu unterlaufen“[24].

Noch deutlicher lässt sich der triegelsche Übergang vom Sichtbaren zum Unsichtbaren anhand des Gemäldes „Deus Absconditus“ von 2013 nachvollziehen. Der Titel bezieht sich auf die schon in der Bibel zu entdeckende, negativ-theologische Figur des „verborgenen Gottes“, der alles menschliche Erkenntnisvermögen übersteigt und gerade dadurch zum Gegenstand einer unendlichen Annäherungsbewegung wird. Im Zentrum des Gemäldes sehen wir passend dazu einen fast vollständig durch ein Leintuch verhüllten Gekreuzigten. Um ihn betrachten zu können, müssten die das Leintuch haltenden Seile, die jenseits des Bildes befestigt sind, nach oben gezogen werden. Beides führt aus dem Bereich des Sichtbaren hinaus und ins Unsichtbare hinein, wohin man bei der Bildbetrachtung verwiesen wird. Vor den Füßen des Gekreuzigten hängt ein Papier, auf dem das Dogma der Trinität mittels eines aus der scholastischen Tradition stammenden Diagramms erläutert wird.[25] Nicht zufällig verdeckt dieser in abstrakte Denkmodelle führende Zettel die Wunden Jesu – „die Zeichen seines Menschseins“[26] – und verstellt somit mehr den Zugang zum Heil, als ihn zu bahnen. An die Stelle dogmatischer Lehrformeln tritt hier die Suche nach einem eigenen Weg zur traditionell mit Christus verbundenen Erlösung, die durch künstlerische Mittel angeregt wird, aber nur je selbst erfolgen kann. „Seine Kunst schenkt uns allein Annäherungen an das Endgültige“[27], schreibt Bormuth über Triegel.

Gleichwohl wird die Frage nach dem Heil von Triegel nicht nur durch den Verweis auf die Unsichtbarkeit und Undarstellbarkeit des Göttlichen beantwortet. Vielmehr ist er ja davon überzeugt, dass es die bildlichen Annäherungen und Konkretionen braucht, um die Abstraktheit der christlichen Idealfiguren zu überwinden. Der Weg vom Sichtbaren zum Unsichtbaren wird auch an dieser Stelle beschritten, wo Kritiker ihm – wie eingangs dargelegt – eine zu starke Konkretheit vorwerfen, weil er sich und seine Familie in der Darstellung der Heiligen Familie verewigt hat.

Im Falle des Naumburger Altarbilds sind auch die anderen Figuren dem realen Leben entnommen: Petrus ist etwa einem Bettler nachempfunden, den Triegel auf einer Romreise getroffen hat. Die Bildaussage zielt dabei keineswegs auf eine vollständige Identifikation des biblischen Personals mit seinen lebendigen Vorbildern. Vielmehr geht es darum, dem biblischen Personal den Nimbus des Außergewöhnlichen zu nehmen. Auch für diese Personen und letztlich auch für Jesus gilt: es handelt sich, jedenfalls auf der sichtbaren Ebene bloß um Menschen. Was das Heilige an ihnen ist, lässt sich jedenfalls aus Triegels Sicht nicht malerisch darstellen, sondern das ist wiederum Sache des Betrachters. Man wird durch das Kunstwerk also gleichsam dazu eingeladen, das darauf sichtbare Menschliche auf das unsichtbar bleibende Göttliche hin zu überschreiten – wobei „das Menschliche“ nach Triegels Überzeugung „ein Spiegel des Göttlichen sein“ kann, weil „Gott in Jesus Christus Mensch geworden“ ist.[28] Die vollkommene Einheit des Göttlichen und Menschlichen, für die Christus steht, bleibe aber immer annäherungsweise zugänglich.

Dass er Personen, denen er selbst begegnet ist, oder sogar sich selbst in diesem Zusammenhang darstellt, zeugt also nicht von einem übersteigerten Selbstbewusstsein. Es bringt vielmehr die Idee zum Ausdruck, dass niemand göttlicher oder heiliger ist, als die anderen – dass vielmehr jeder Mensch zum Bild des Göttlichen werden und auf diesem Altarbild dargestellt werden könnte. Er wolle durch die Verwendung dieser Porträts „die Gottesebenbildlichkeit des Menschen zeigen […], als bleibende Utopie“[29], gibt Triegel demgemäß im Rahmen eines Gesprächs über den Naumburger Altar zu Protokoll. Zudem erzählt er dort von einer besonderen Erfahrung, die er beim Aufstellen des Kunstwerks gemacht hat. „Wir Menschen werden alle geboren und müssen alle sterben, wieso schlagen wir uns zwischendurch die Köpfe ein? Wieso kann die Welt nicht so sein wie auf Ihrem Bild?!“[30], habe einer der am Aufbau beteiligten Bauarbeiter zu ihm gesagt. „Da fühlte ich mich verstanden“[31], fügt Triegel an.

Bei Triegel wird so gesehen nicht nur die bleibende Vorläufigkeit aller Antworten auf „die Frage nach Gott oder seiner Abwesenheit“ treffend ins Bild gesetzt, sondern diesbezüglich doch auch eine Antwort gegeben: das vom Sichtbaren ins Unsichtbare führende Bild des menschgewordenen Gottes vermag uns auf unsere je eigene Göttlichkeit aufmerksam zu machen. Wo mir bewusst wird, dass ich mehr bin, als ich nach außen hin repräsentiere, nähere ich mich demnach dem Ewigen, Göttlichen an, in dem ich potenziell mit allen Menschen verbunden bin. Dieses abstrakt anmutende, utopische Menschheitsideal, dessen Realwerden in der zerrissenen Welt der Gegenwart wichtiger nicht sein könnte, wird in Triegels Werken anschaulich gemacht. Darin liegt nicht zuletzt ihre ethische Pointe und das von ihnen ausgehende Angebot, das eigene, immer wieder „niedre Selbst mit einem bessern Selbst“ wenigstens für den Moment der Betrachtung zu identifizieren.

[1] Raoul Löbbert, Jesus von Triegel. Ein Künstler, der wie die alten Meister malt: So wurde Michael Triegel bekannt. Nun hat er in Köthen Kirchenfenster gestaltet – mit Überraschungseffekt, in: DIE ZEIT 42 (2015), online unter: https://www.zeit.de/2015/42/michael-triegel-koethen-kirchenfenster [letzter Abruf: 20.11.2025].

[2] Ebd.

[3] Ebd.

[4] Benjamin Leven, Wie stellt man Christus dar? Ein Gespräch mit dem Maler Michael Triegel, in: Herder Korrespondenz 10 (2016), S. 16–20, S. 17.

[5] Ebd.

[6] Novalis, Fragmente und Studien 1797 – 1798, Nr. 37, in: ders., Novalis Werke, hg. v. Gerhard Schulz, München 31987, S. 384f.

[7] A.a.O., S. 385.

[8] A.a.O., S. 384. Vgl. zur ethischen Pointe des Romantisierungs-Fragments: Matthias Löwe, Idealstaat und Anthropologie. Problemgeschichte der literarischen Utopie im späten 18. Jahrhundert, Berlin / Boston 2012, S. 273.

[9] Michael Triegel, Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt. Leipziger Poetikvorlesung, in: ders., Malen ist eine Form der Selbsterkenntnis. Gesprächs und Essays zur Kunst, hg. v. Matthias Bormuth, Göttingen 2025, S. 81–110, S. 103.

[10] Stefan Groß, Der Meister der Renaissance – Der Leipziger Meister Michael Triegel im Gespräch mit Stefan Groß, in: https://www.tabularasamagazin.de/der-meister-der-renaissance-der-leipziger-meister-michael-triegel-im-gespraech-mit-stefan-gross/ [letzter Abruf: 20.11.2025].

11] Ebd.

[12] Leven, Wie stellt man Christus dar?, S. 20.

[13] Ludwig Stockinger, Romantische Malerei als ‚Transzendentalmalerei‘? Einige modelltheoretische Anmerkungen zur Bildung eines kunstwissenschaftlichen Begriffs am Beispiel von Caspar David Friedrich und den ‚Nazarenern‘, in: Romantik erkennen – Modelle finden, hg. v. Stefan Matuschek / Sandra Kerschbaumer, S. 15–58, S. 58.

[14] Ebd.

[15] Leven, Wie stellt man Christus dar?, S. 19.

[16] Michael Triegel, Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren. Aula-Rede in St. Pauli, in: ders., Malen ist eine Form der Selbsterkenntnis. Gesprächs und Essays zur Kunst, hg. v. Matthias Bormuth, Göttingen 2025, S. 143–154.

[17] Michael Triegel, Gedanken zu den Fenstern für St. Mariä Himmelfahrt in Köthen, in: Die Fenster von Michael Triegel in der Köthener Schlosskirche, hg. v. Ostdeutsche Sparkassenstiftung, Dresden 2015, S. 26–31, S. 27.

[18] Ebd.

[19] Ebd.

[20] Triegel, Zum Sehen geboren, S. 108.

[21] A.a.O., S. 97.

[22] A.a.O., S. 109.

[23] Stefan Matuschek, Der gedichtete Himmel. Eine Geschichte der Romantik, München 2021, 22. Er verweist auf Friedrich Schlegels und Friedrich Schleiermachers enge Verflechtung von Religion und Fantasie.

[24] Matthias Bormuth, Ins Ungebundene geht eine Sehnsucht. Über Michael Triegel, in: Michael Triegel, Malen ist eine Form der Selbsterkenntnis. Gesprächs und Essays zur Kunst, hg. v. dems., Göttingen 2025, S. 11–20, S. 20.

[25] Vgl. auch die Ausführungen Triegels in: ders., Vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, S. 149f.

[26] A.a.O., S. 150.

[27] Matthias Bormuth, Masken der Modernität. Michael Triegel und die Ikonografie, in: Michael Triegel, Malen ist eine Form der Selbsterkenntnis. Gesprächs und Essays zur Kunst, hg. v. dems., Göttingen 2025, S. 203–221, S. 221.

[28] Leven, Wie stellt man Christus dar?, S. 19.

[29] Evelyn Finger, „Ich wollte ein Bild malen, das Hoffnung gibt“. Michael Triegel hat den verlorenen Marienaltar des Naumburger Domes neu erschaffen. Ein Gespräch über Gemälde für die Ewigkeit, in: DIE ZEIT 28 (2022), online unter: https://www.zeit.de/2022/28/michael-triegel-naumburger-dom-marienaltar [letzter Abruf: 20.11.2025].

[30] Ebd.

[31] Ebd.