Romantische Sozialformen: Von Kindern und Müttern

Das romantisch inspirierte Singen von Abendliedern

Um 1800 prägt sich ein Gedankenkomplex aus, den man als romantische Kindheitsvorstellung bezeichnen kann: Die schon von Rousseau und Herder geformte Idee einer anthropologischen Harmonie des Kindes wird von romantischen Autoren wie Friedrich Schlegel, Novalis und Ludwig Tieck weiterentwickelt: Der kindliche Mensch befindet sich für sie in einem ausgeglichenen, in sich ruhenden Zustand, einer Harmonie mit sich selbst, mit der Natur und dem Göttlichen, welches das Kind hinter den sichtbaren Dingen erahnt – ein Idealzustand, der mit der Idee eines goldenen Zeitalters verknüpft wird. Wie später noch oft, erscheint die Kindheit – jenseits aller sozialhistorischen Evidenz – als verlorenes Paradies: „Sei mir gegrüßt, du holde Zeit! Schon die Erinnerung jener goldnen Frühlingstage, wenn sie durch unsere Seele zieht, macht uns froher und besser,“ heißt es bei Ludwig Tieck.[1] Die holde Zeit ist ein verlorener, wunderbarer und quasimythologischer Zustand, auf den sich die Menschen durch Romantisierung und Poetisierung wieder zubewegen sollen.

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts zeigt sich, dass nicht mehr nur von einem Gedankenkomplex gesprochen werden kann, sondern auch Handlungsmuster erkennbar werden, die den Umgang mit Kindern im romantischen Sinne prägen.[2] Von den Kindergärten Friedrich Wilhelm Fröbels war bereits die Rede, in denen durch ein gestaltetes Umfeld eine Tätigkeit angeregt werden sollte, die idealerweise zur Ahnung einer höheren Einheit von Mensch und Natur führte. Aber auch im Singen abendlicher Schlaflieder bekommt das romantische Kindheitsideal eine praktische Note: Wenn Hoffmann von Fallersleben Wer hat die schönsten Schäfchen? (1830) dichtet und Wilhelm Hey Weißt du, wieviel Sternlein stehen (1837), werden im Kunstwiegenlied Vorstellung einer metaphysischen Ordnung artikuliert, die in der Erfahrungswirklichkeit nicht mehr selbstverständlich sind, die im Gesang aber aufgehoben werden. Dabei zeigen sich religiöse Funktionen, die, folgt man Heinz Schlaffer und seiner Studie Geistersprache, schon immer zu den Eigenarten lyrischen Sprechens gehörten. Neben der performativen und körperlichen Dimension zählt Schlaffer den Anrufungscharakter zu den ursprünglichen Eigenschaften der Lyrik, und nennt als deren Ziel, „mit außermenschlichen Wesen, Geistern, Göttern, beseelten Dingen“ in eine Verhältnis zu treten“.[3] Kai Sina hat in einem instruktiven Aufsatz die Annahmen Schlaffers auf das religiöse Wiegenlied bezogen und dessen historische Entwicklung nachgezeichnet: Gelte im religiösen Wiegenlied die Zärtlichkeit noch dem himmlischen Kind, das der Menschheit die Erlösung bringt, werde im modernen Wiegenlied die Zärtlichkeit an das irdische Kind gebunden, das mit der aufkommenden Romantik einige der himmlischen Eigenschaften übernimmt.[4]

Kai Sina betont, dass die Anrufung einer idealen Kindheit, die Einbettung des Menschen in einen beseelten Zusammenhang von Mikrokosmos und Makrokosmos im Kunstwiegenlied zunehmend unter Voraussetzungen geschehen, in denen diese nicht mehr als gegeben erscheinen, in Konsequenz eines zunehmenden Wertepluralismus sogar bezweifelt werden: „Gerade weil die in ihm entworfene Welt mit liebendem Gott und gütigem Mond in der Erfahrungswelt nicht mehr fraglos vorausgesetzt werden kann, soll es diese Ordnung erneuern, ja verteidigen“.[5] Entgegen allen Säkularisierungstendenzen vermitteln Abendlieder Kindern ein Gefühl des Aufgehobenseins. Das Kunstwiegenlied erfüllt damit „eine distinkte und eminente kulturelle Funktion: als ein poetisches Instrument der Materialismus- und Nihilismusabwehr“.[6] Es geht also darum, singend eine kalt-materialistische Welt von Kindern fernzuhalten. Aber geht es für den erwachsenen Menschen nicht auch darum, mithilfe des Singens einen romantisierten Augenblick zu schaffen, in dem der ästhetisch hervorgebrachte Einheitszustand auch ihn kurzzeitig seiner Reflexivität enthebt, von Kontingenz befreit und eine Sinnerwartung denkbar werden lässt?

Weißt Du, wie viel Sternlein stehen

Weißt du, wie viel Sternlein stehen

an dem blauen Himmelszelt?

Weißt du, wie viele Wolken gehen

weit hin über alle Welt?

Gott der Herr hat sie gezählet,

dass ihm auch nicht eines fehlet

an der ganzen großen Zahl,

an der ganzen großen Zahl.

Weißt du, wie viel Mücklein spielen

in der heißen Sonnenglut?

Wie viel Fischlein auch sich kühlen

in der hellen Wasserflut?

Gott der Herr rief sie mit Namen,

dass sie all ins Leben kamen,

dass sie nun fröhlich sind,

dass sie nun fröhlich sind.

Weißt du wie viel Kinder schlafen,

heute nacht im Bettelein?

Weißt du wieviel Träume kommen

zu den müden Kinderlein?

Gott, der Herr, hat sie gezählet,

dass ihm auch nicht eines fehlet,

kennt auch dich und hat dich lieb,

kennt auch dich und hat dich lieb.

Weißt du, wie viel Kinder frühe

stehn aus ihren Bettlein auf,

dass sie ohne Sorg' und Mühe

fröhlich sind im Tageslauf?

Gott im Himmel hat an Allen

seine Lust, sein Wohlgefallen,

kennt auch dich und hat dich lieb,

kennt auch dich und hat dich lieb.[7]

Wilhelm Hey wählt eine Struktur, die in den ersten drei Strophen zwei, in der abschließenden Strophe eine sich wiederholende Frage an das angesprochene Kind richtet. Die Fragen nach der Anzahl von Sternen und Wolken, von Mücken, Fischlein und zuletzt von Kindern rufen das biblische Motiv des Zählens auf. Die je vierzeiligen Repliken geben keine Antwort im Sinne eines positiven Wissens, sondern sie dienen dem Vermitteln der Gewissheit, dass allein „Gott der Herr“ die Zahl seiner Geschöpfe kennt, dass er sie beim Namen nennt und sich ihnen liebend zuwendet. Den Kindern selbst sind zwei Strophen gewidmet: den müden Kindern des Abends, und den fröhlichen Kindern des Tages. Nicht nur hier wird mit ordnenden Gegensätzen gearbeitet. Den Sternen stehen die wandernden Wolken gegenüber, der Sonnenglut die kühlende Wasserflut. Der wiederkehrende Strophenbeginn mit seinem munteren Auftakt und der Refrain fördern das Gefühl zeitenthobener Wiederkehr und schaffen einen sicheren Halt, der auch sonst durch Wiederholungen, Alliterationen und liedtypische Diminutive gestärkt wird. Das Kind ist für den Moment aufgehoben und der erwachsene Mensch partizipiert an diesem Zustand, indem er ihn singend herstellt.

Kunstwiegenlieder werden in dieser Funktion noch in unserer Gegenwart gesungen. Das heißt, sie werden unter Bedingungen gesungen, in denen sich der von Kai Sina für das 19. Jahrhundert formulierte Befund ungeheuer zugespitzt hat: Säkularisierte Lebenswelten sind heute für weite Teile der Bevölkerung die selbstverständlichen Lebenswelten – und doch bleibt der Wunsch, sie in einzelnen Momenten im Angesicht eines Kindes und mit Hilfe eines Kindes zu übersteigen. Gegenwärtige Kinderlieder-Anthologien wie „Das große Liederbuch“ weisen in der Regel ein Kapitel mit Abend- und Wiegenliedern auf.[8] Diese speisen sich zumeist aus dem Repertoire der Kunstwiegenlieder des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus aus der ‚Volkslied‘-Tradition, auf die erstere rekurrieren. Das Sammeln von ‚Volkspoesie‘ ist historisch eng mit der Romantik verbunden. Clemens Brentano und Achim von Arnim waren mit ihrer Liedersammlung Des Knaben Wunderhorn (1805) ebenso wie die märchensammelnden Brüder Grimm einer ursprünglichen Poesie auf der Spur, die für sie ein verloren geglaubtes Ideal wahren Sprechens verkörperte.[9] Die Sammler folgten dabei Herders Annahme einer ‚Naturpoesie‘, die sich in frühen Phasen der Menschheitsentwicklung zeige und die eine Ursprünglichkeit und Vollkommenheit aufweise, die im Vergesellschaftungsprozess verloren gegangen sei. Zur organisch gewachsenen und zumeist mündlich und anonym überlieferten ‚Volkspoesie‘ hätten Kinder eine besondere Affinität, da ihre Phantasie und Gottesnähe der Literatur aus der Kindheitsphase der Menschheit entspreche.[10] Schon Zeitgenossen wie Goethe betonten bei der Lektüre des Wunderhorns allerdings die Bearbeitungseingriffe der sammelnden Herausgeber und verwiesen damit auf etwas, das uns heute selbstverständlich erscheint: die Tatsache, dass Brentano und Arnim, Jakob und Wilhelm Grimm durch ihre Tätigkeit den Ton der ‚Volkspoesie‘ erst mit erschufen.

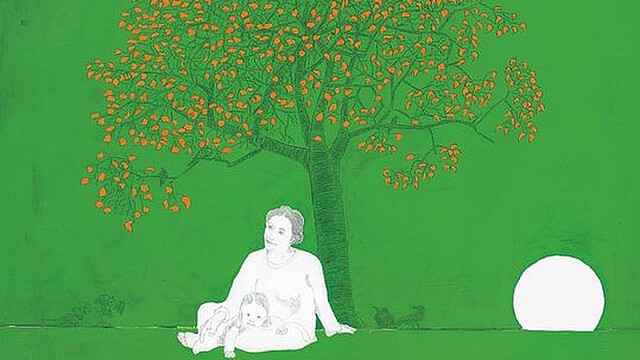

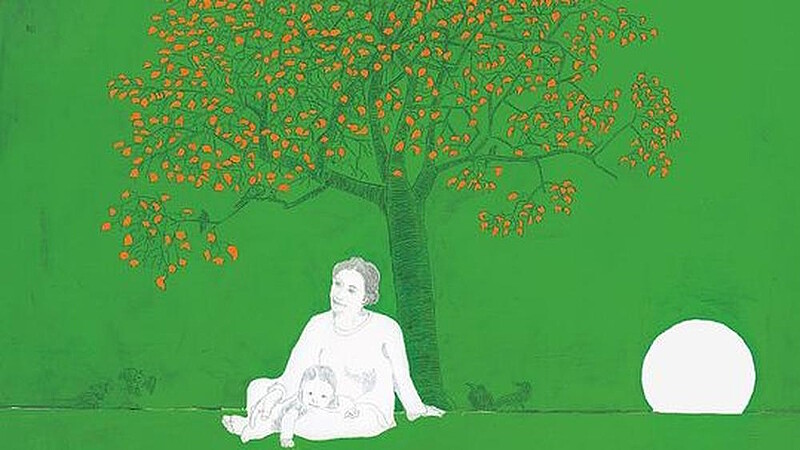

Volks- und Kunstwiegenlieder umfasst auch die markanteste aktuelle Sammlung von Wiegenliedern (9. Aufl. 2018), die der Sänger Cornelius Hauptmann im Rahmen seines vielfach ausgezeichneten „Lieder Projekts“ angestoßen hat.[11] Die hier präsentierte Auswahl von Wiegenliedern zeigt klar den religiösen Ursprung und – auch in den Illustrationen – ein romantisches Kindheitsideal. Die Bilder von Frank Walka [siehe Abb. rechts oben] verbinden eine naive Bildsprache mit offenkundig an die erwachsenen Sänger und Sängerinnen gerichteten modernen Elementen, die gemeinsam einen künstlerischen Kosmos erzeugen, der das Gefühl von Gegenwärtigkeit mit dem der Harmonie von Kind, Familie, Natur und Himmel verbindet. Dieses Gefühl gilt es – so formulieren es die rahmenden Texte – den Kindern mit dem Singen zu vermitteln. Für das Erzeugen von Geborgenheit plädiert im Nachwort aus medizinischer Sicht ein Neonatologe. Das kindliche Bedürfnis, das sich an der vorgeburtlichen Einheit von Mutter und Kind orientiere, wird universalisiert und so wird das Kind - und das Singen mit ihm - einmal mehr zum Medium der Annäherung an einen ebenso ersehnten wie unerreichbaren Zustand.[12]

Aktuelle Anthologien haben eine auffällige Gemeinsamkeit darin, dass historische Wiegenlieder wichtiger zu sein scheinen als Lieder, die gegenwärtig für Kinder geschrieben werden. Dabei gibt es durchaus einzelne Kinderliederdichter, die das Abendlied bedienen. Frederik Vahle ist wohl der Prominenteste von ihnen:

Schlaflied für Anne

Schlaf Anne, schlaf nun ein,

bald kommt die Nacht.

Hat sich aus Wolken Pantoffeln gemacht.

Kommt von den Bergen,

kommt von ganz weit.

Schlaf Anne, schlaf nun ein,

s’ist Schlafenszeit.

Schlaf Anne, schlaf nun ein,

bald kommt der Mond,

der draußen hinter den Birnbäumen wohnt,

einer davon kitzelt ihn sanft am Kinn,

Lächelt der Mond

Und zieht leise dahin.

Schlaf Anne, schlaf nun ein,

bald kommt ein Traum.

Schlüpft dir zum Ohr hinein,

merkst ihn erst kaum,

fährst mit dem Traumschiff

ans Ende der Nacht,

bis dir der Morgen die Augen aufmacht.[13]

Bei Vahle wird die personifizierte Nacht, die aus der Ferne kommt, an die vertraute irdische Welt gebunden, indem sie aus dem luftigen Stoff der Wolken häusliche Pantoffeln macht. Auch der Mond, der traditionelle Stellvertreter der Transzendenz, wird zum Teil der natürlich-nahen Lebenswelt des Kindes: Er wohnt hinter den Birnbäumen. Sanft vermenschlicht und am Kinn gekitzelt ruft er das typische Motivrepertoire auf, bevor er mit lächernder Freundlichkeit weiterzieht. Der Traum und das bildlich etwas verunglückte Traumschiff durchziehen die Schlussstrophe, mit der der Morgen anbricht und der Tag wiederkehrt. Der zeitliche Rhythmus wird durch Wiederholungen am Strophenbeginn, von einer wiegenden Metrik, von Elisionen und einzelnen Paar- und Kreuzreimen begleitet. Das Abendlied Frederik Vahles lässt die Tradition, in der es steht, anklingen, allerdings ohne einen Transzendenzbezug, denn wie die allermeisten aktuellen Lieder und Gedichte für Kinder ist es von programmatischer Diesseitigkeit.

Dies bestätigt auch ein Blick in die 2018 erschienene Anthologie „Sieben Ziegen fliegen durch die Nacht. Hundert neue Kindergedichte“. Der Herausgeber Uwe-Michael Gutzschhahn versammelt im Kapitel „Abends, wenn ich müde werd‘, kommt zu mir ein weißes Pferd“ Gedichte, die von sprachspielerischen Elementen geprägt sind, alltagsnahe und umgangssprachlich formulierte kindliche Sorgen oder nächtliche Ängste, die freirhythmisch präsentiert werden. Aber auch metrisch gebundene und gereimte Gedichte sind dabei – wie das folgende Schlaflied von Jutta Richter:

Schlaflied

Deine Puppe Marion

liegt im Bett, sie schläft ja schon

und dein Fahrrad vor dem Haus

ruht sich jetzt vom Fahren aus.

Dort im Schuhschrank deine Schuh

sind so müde, so wie du.

Deine Jacke an der Wand

träumt den Traum vom Jackenland

und das Märchenbuch will Ruh

klappt sich ganz von selber zu.

Dort im Schuhschrank deine Schuh

sind so müde, so wie du.

Deine Tasse, himmelblau

schläft gleich neben dem Kakao

und dein Teller mit dem Zwerg

träumt von einem Griesbreiberg.

Dort im Schuhschrank deine Schuh

sind so müde … so wie du.

Mach die müden Augen zu

träum von einem Känguru

träume deinen Lieblingstraum

träum von einem Apfelbaum.

Dort im Schuhschrank deine Schuh

träumen ganz genau wie du.[14]

Das Gedicht Schlaflied ist von anthropomorphisierten Gegenständen bevölkert: von der Puppe über das Fahrrad bis zu den müden, Refrain-gebenden Schuhen. Durch einen Paarreim werden diese „Schuh“ mit dem „Du“ verbunden, das Kind wird also eingebettet in eine belebte dingliche Welt, eine Welt, in der die Dinge mit dem Kind in einem Resonanzverhältnis stehen. Das Gedicht versucht sich an der Nachahmung einer die Welt beseelenden kindlichen Phantasie. Mit dem ruhebedürftigen Märchenbuch und dem Zwerg, der von einem Griesbreiberg träumt, klingen Märchenmotive und das romantische Motiv des Traumes an. Doch diese führen, von klappernden Jamben begleitet, weder in ästhetische Zauberwelten noch in einen Zustand umfassender Harmonie.

Liedern und Gedichten wie diesen wird in der Alltagspraxis des abendlichen Singens dann auch das ältere (Kunst-) Wiegenlied vorgezogen. Gerade im Anachronismus, der den gesammelten ‚Volksliedern‘ und den Kunstwiegenliedern von Beginn an eingeschrieben ist, zeigt sich der Wunsch, für die Zeitspanne des Singens – oder für die längere Spanne der Begleitung von Kindheit – die Kontingenzen moderner Gegenwart zurückzudrängen. Typisch romantisch werden Probleme, die sich nicht endgültig lösen lassen, in fortdauernden Prozessen bearbeitet, etwa im Prozess des Romantisierens. Dieser verweist seit seiner Formulierung durch Novalis gleichermaßen auf das Bedürfnis, die eigene Gegenwart an einen höheren Sinn zu binden wie auf das Bewusstsein der Unzulänglichkeit und Unabschließbarkeit all dieser Versuche.

Und zum Schluss: von romantischen Kindern und Müttern

Das Kind kann als Mittler zwischen dem „Gemeinen“ und einem „hohen Sinn“ verstanden und genutzt werden. Traditionell ist diese Rolle eng mit der Rolle der Mütter verbunden. Daher soll dieser Aspekt abschließend anklingen. Sandra Busch hat in einer wegweisenden Studie wesentliche Dimensionen des romantischen Mütterbildes untersucht.[15] An einige ihrer Ergebnisse möchte dieser Aufsatz anschließen.

Auch im Hinblick auf die Frage, welche Rolle das Romantisieren für das Verständnis von Mutterschaft spielen kann, soll zunächst auf die historische Romantik zurückgegriffen werden: Friedrich Schleiermachers Gespräch Die Weihnachtsfeier (1806) gilt als passender Text, denn er zeigt, auf welche Weise das Kindheitsideal die Mütter einschließt. In Schleiermachers Dialog wird ein romantisch-geselliger Kreis geschildert, der ein häusliches Weihnachtsfest begeht und dabei in Beiträgen von Männern und Frauen über religiöse Fragestellungen und eigene Weihnachtserlebnisse nachdenkt. Im Mittelpunkt steht dabei die Auffassung, Weihnachten sei das Fest der (heiligen) Kinder und in diesem Zusammenhang kommt die Mutter-Kind-Beziehung ins Spiel. Die Liebe der Mutter erscheint einzigartig, denn sie sieht – nicht nur am Weihnachtsabend – im Kind das Schöne und Göttliche, ja Christus selbst. Ihr Gefühl der absoluten Liebe zum Kind ist eine religiöse Erfahrung, in der sich das alltägliche Leben mit dem Ewigen verbindet.[16] Der von Schleiermacher in seinen berühmten Reden „Über die Religion“ beschworene „Sinn und Geschmack fürs Unendliche“ kann sich im Verhältnis von Müttern und Kindern entfalten.[17]

Im Sinne von Novalis findet in der Begegnung der Mutter mit dem Kind eine romantische Selbstpotenzierung statt, da über die Liebe eine Verbindung des bedingten mütterlichen Ich mit dem Unbedingten gelingen kann. Friedrich Schleiermacher verbindet diesen Aspekt des Romantisierens mit weiteren bereits bekannten Aspekten: Die Mütter vervollkommnen sich nicht nur selbst, sie leisten zugleich einen wertvollen Dienst am Kind und für die Allgemeinheit: Denn da sie als Frauen und Mütter dem goldenen Zustand von ursprünglicher Einheit und Harmonie näher sind als die Männer, können sie die anthropologische Vollkommenheit, die Heiligkeit und Poesie der Kinder besser verstehen und bewahren. Sie allein können die paradiesische Kindheit gegen gesellschaftliche Differenzierung und moderne Dissoziation schützen. Die Einheit zerfällt, aber es gilt – lebensgeschichtlich wie geschichtsphilosophisch – Verlorenes wiederzuerlangen. Am Rande verweist Sandra Busch auf die Anwesenheit eines sympathischen Aufklärers im Gespräch von Friedrich Schleiermacher. Er sorgt für eine ironische Brechung, wenn er darauf hinweist, dass die am Weihnachtsabend versammelten Romantikerinnen und Romantiker dazu neigen, das Einzelne und Wirkliche zugunsten des Ewigen und Überzeitlichen zu vernachlässigen.[18]

Schon bei Schleiermacher spielt die Differenz von Männern und Frauen eine Rolle. Blickt man ergänzend auf Friedrich Schlegel Roman Lucinde, tritt der männliche Blick auf die mütterliche Weiblichkeit noch deutlicher hervor. Friedrich Schlegel schildert mit seiner Protagonistin zunächst ein unabhängiges weibliches Individuum,[19] das durch Schwangerschaft und die Aussicht auf die Geburt eines Kindes auf eine höhere Ebene gehoben wird. Die in Lucinde angelegten kindlichen Züge kommen durch die Mutterschaft voll zur Ausprägung und führen im Wechselspiel mit dem Kind zu einer neuen harmonischen Wesensqualität. Die Eigenschaft Lucindes, ihre reiche Persönlichkeit und ihr vollständiges Wesen als mütterliche Geliebte machen sie zum Pol, auf den hin sich der männliche Held ausrichtet: „Es ist der Gipfel des Verstandes, aus eigner Wahl zu schweigen, die Seele der Fantasie wiederzugeben und die süßen Tändeleien der jungen Mutter mit ihrem Schooßkinde nicht zu stören. Aber so verständig ist der Verstand nach dem goldnen Zeitalter seiner Unschuld nur sehr selten.“ [20]

Der verstandesgetriebene Mann lässt sich von mütterlich-kindlichen Spielen forttragen, um so in einen geheimnisvoll-poetischen Zustand zu gelangen.[21] Mutter und „Schooßkind“ lassen den modern-zerrissenen Individualisten Julius sein Eingebundensein in die Welt empfinden und sich dem Wirken von Fantasie, von Liebe und Kunst hingeben: „Welche Seele solche Träume schlummert, die träumt sie ewig fort, auch wenn sie erweckt ist. Sie fühlt sich umschlungen von den Blüten der Liebe, sie hütet sich wohl, die losen Kränze zu zerreißen, sie gibt sich gern gefangen und weiht sich selbst der Fantasie und läßt sich gern beherrschen von dem Kinde, das alle Muttersorgen durch seine süßen Tändeleien lohnt. Dann zieht ein frischer Hauch von Jugendblüte über das ganze Dasein und ein Heiligenschein von kindlicher Wonne.“[22]

Eine feministische Literaturwissenschaft sieht die Idealisierung von Weiblichkeit und Mütterlichkeit kritisch: Ist das ganzheitliche weibliche Glück doch vor allem eins: das Ziel einer männlichen Sehnsucht. Die Erfahrung moderner Aporien ist in der Versuchsanordnung Schlegels Männern wie Julius vorbehalten. Auf die Frage, wie die Vermittlung der widerstrebenden Anteile bei der zunächst ebenfalls als klug, reflexiv und originell dargestellten Lucinde verlaufen soll, gibt der Text keine Antwort. Es sind romantische Autorinnen wie Karoline von Günderrode und Sophie Mereau, die Fragen dieser Art stellen und die Problemlage zwischen der Aufwertung von weiblicher Reflexivität und deren Kollision mit dem auch von ihnen artikulierten Wunsch nach anthropologischer Harmonie und metaphysischem Aufgehobensein in ihren Werken und Briefen schmerzhaft schildern.[23]

Das Problem erfasst im Verlauf der Moderne mit zunehmender Geschwindigkeit Frauen wie Männer: Dem Anspruch auf Selbstbildung, auf Individualisierung und Emanzipation steht die Hoffnung gegenüber, ein ‚ganzer‘ Mensch zu bleiben oder zu werden. In diesem Kontext lassen sich auch die romantischen Mütter späterer Zeiten stellen.

Sandra Busch liefert ein Beispiel: In den 1980er Jahren artikuliert sich in ökologisch-alternativen Milieus – etwa im „Grünen Müttermanifest“ – ein Verlangen nach einer als gut gedachten weiblichen und ganzheitlichen Natur, das in der historischen Romantik wurzelt.[24] Vor allem im Diskurs um die natürliche Geburt und das Stillen weist sie nach, wie romantisch inspirierte Naturkonzeptionen an Weiblichkeit gebunden werden, eine Weiblichkeit, die sich nun selbst über ihre Ursprünglichkeit und Lebensfülle definiert und durchaus sakrale Züge tragen kann. Heilsgeschichtliche Züge werden auch dem natürlich geborenen Kind zugeschrieben, das bei Bedarf auch zivilisationskritische oder gesellschaftsutopische Funktionen übernehmen kann. Der Soziologe Ulrich Beck hat festgestellt, dass sich Geburt und Mutterschaft dazu eignen, zu einem Moment der „private[n] Art der Wiederverzauberung“ zu werden.[25] Die existentielle Situation der Geburt und die Nähe zum Kind erlauben es, diese als Teilhabe an einem höheren Sinnzusammenhang zu erfahren und können damit der Kontingenzbewältigung dienen. Dies scheint für die einzelne Frau zu gelten, die in ihrer Mütterlichkeit das Unendliche im eigenen Ich spüren will.[26] Es gilt aber auch für eine zu formende Gesellschaft, die der kalten Moderne eine mütterliche Wärme entgegensetzen soll. Dass mit diesen Annahmen Paradoxien einhergehen, macht Busch deutlich. Sie verweist darauf, dass erst die zunehmende Abwesenheit von natürlichen Geburtsgefahren und die technischen Errungenschaften der Geburtshilfe das Natürlichkeitsdispositiv reizvoll machen, Natur also als Verlorenes gesucht wird, sobald man sich auf der sicheren Seite der Moderne befindet.[27] Hinzu kommt: Die Kollision des Natürlichkeitsideals mit Freiheitsfragen wird in dieser Perspektive ausgeblendet. Sie zeigt sich an anderer Stelle der zweiten Welle des Feminismus: Im Kampf um den § 218, das Recht auf Abtreibung, der sich gerade aus der Abwehr einer als natürlich angenommenen Disposition von Frauen und der Forderung nach (sexueller) Selbstbestimmung speist.

Heute, nach Genderstudies und Queertheorie, ist die Debattenlage nicht übersichtlicher.[28] Einerseits gibt es in politisch ganz unterschiedlichen Milieus das anhaltende Bedürfnis, das Mutter-Kind-Verhältnis zu naturalisieren und damit Erfahrungen von Ganzheitlichkeit und Sinn zu verbinden. Andererseits wird eine Substanzialisierung von Mutterschaft mit diversen Argumenten scharf kritisiert.[29] Gewarnt wird etwa vor der Unfreiheit und dem Autonomieverlust von über ihre ‚Natur‘ definierten Frauen, ebenso wie vor einer Fixierung von Geschlechtscharakteren, aber auch vor einer unrealistischen Überhöhung von Mutterschaft und einer Re-Traditionalisierung der Gesellschaft im Sinne des Patriarchats. Einige der genannten Punkte zeigen sich exemplarisch an der Diskussion um die Tradwife-Bewegung. Hierbei handelt es sich um einen aus den USA stammenden und seit den 2020er Jahren auch in Europa populären Trend auf Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram, dem Influencerinnen folgen, indem sie – oftmals stark ästhetisiert – einen traditionellen Lebensstil präsentieren, der sich bewusst auf das vermeintlich natürliche Dasein als Mutter, Haus- und Ehefrau und die Sorgearbeit konzentriert.[30] Tradwifes (abgeleitet von traditional wifes) sehen sich dem Vorwurf der idealisierenden Inszenierung einer antifeministischen Lebensweise ausgesetzt. Viele der Kritikerinnen betonen die Anschlussfähigkeit für konservative bis rechtsextreme Positionen.[31] Allerdings stellen die Influencerinnen selbst ihre Entscheidung für traditionelle Geschlechterrollen und Mutterschaft oftmals als Akt der Selbstbestimmung dar und verweisen damit auf die Möglichkeit, sich vom Argument der ‚Natürlichkeit‘ zu lösen und dieses durch das der Rollenwahl in einer partikularisierten Gesellschaft zu ersetzen. Zu ihrem Geschäftsmodell gehört es allerdings, die Illusion zu nähren, die herausfordernden Ansprüche einer solchen Gesellschaft durch Haus und Kind ganz einfach harmonisieren zu können.

Im Gegensatz zu glänzenden Social-Media-Welten, aber auch zu anderen Erzählungen vom verlorenen und wiederzufindenden Paradies, vom Leben mit Kindern als phantasievoll bereicherndem Gegenentwurf zur rationalen Welt stehen einige der Äußerungen, die sich im Anschluss an die Publikation von Orna Donath „Regretting Motherhood“ unter dem gleichlautenden Hashtag finden.[32] Hier zeigt sich, dass nicht nur die Bindung von Weiblichkeit und Mutterschaft an eine vermeintlich ewige Natur Gefahren birgt, sondern auch Positionen, die Mutterschaft als auflösbare Setzung verstehen und allein die Mühen, die Beschneidung der Individualität und die Bedrohung der Autonomie betonen. Bei aller berechtigten Kritik an tradierten, mit Mutterschaft verbundenen Glücksversprechen bleibt die Frage nach den Konsequenzen einer vollständig entzauberten Mutterschaft. Eine wie kaum eine andere auf Stabilität und Dauer angewiesene Bindung ist rein pragmatisch schwer abzusichern.[33]

Als literarisches Beispiel für die Demontage des Mutterschaftsglücksversprechens lässt sich der Erfolgsroman von Mareike Fallwickl Die Wut, die bleibt lesen. Er begründet die Selbstauslöschung der Protagonistin mit den Härten von Mutterschaft unter anhaltend patriarchalen Bedingungen.[34] Mutterschaft wird von etwas Unbedingtem zu etwas gesellschaftlich-ideologisch Bedingtem. An die Stelle von ‚Natur‘ und ‚Lebenssinn‘ tritt der Anspruch einer Dekonstruktion ideologischer Zusammenhänge und die Forderung nach freier, individueller und geschlechtergerechter Gestaltung von menschlichen Nahbeziehungen.

Aber auch die Autonomie von Subjekten ist kein singuläres Gut, sondern im Sinne verschiedener Güter abzuwägen. Emanzipationsprozesse führen idealerweise in Zustände größerer Freiheit. Dort angekommen, warten unausweichlich Ambivalenzen. Es gibt keinen einfachen Weg aus den Identitätsherausforderungen, die mit der Moderne entstehen. Seit dem 18. Jahrhundert besteht eine Aporie zwischen dem sich verfestigenden Anspruch auf Individualisierung, Freiheit und Selbstsetzung des einzelnen (weiblichen) Subjekts und der anhaltenden Sehnsucht, die Kontingenz des eigenen Lebens einzuhegen und sich in einen übergeordneten Zusammenhang einzuordnen. Diese kann in den Versuch münden, dem säkularisierten Bedürfnis nachzugeben, in einer menschlichen – nicht mehr göttlichen – Bindung einen Sinngaranten zu finden, der dem eigenen Leben Halt und Richtung gibt. Mutterschaft kann auf diese Weise zu einem Teil des Selbstverständnisses werden, den man der Relativierung und Kontingenz zu entziehen versucht – im Wissen darum, dass andere Menschen anders handeln.

Novalis übernimmt von Kant die Vorstellung regulativer Ideen, an denen man sich ausrichtet, die man aber nicht erreichen kann.[35] Als Romantiker versucht er allerdings, die Kluft zu verringern, Subjekte in einem Erkenntnisakt die empirische Welt auf eine höhere Wahrheit beziehen zu lassen. Damit bekommt die Denkfigur des Romantisierens etwas Schwebendes: Hervorgehoben werden kann das Ziel der Zusammenführung des „Gemeinen“ mit dem „hohen Sinn“ – betont werden kann aber auch die aktive Rolle der romantisierenden Person und die Unabschließbarkeit aller Versuche, Antworten auf grundlegende Fragen und (quasi-) metaphysische Bedürfnisse zu finden.

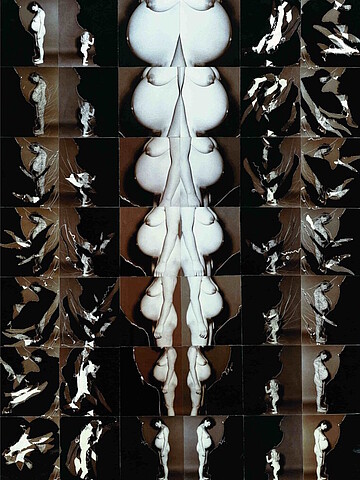

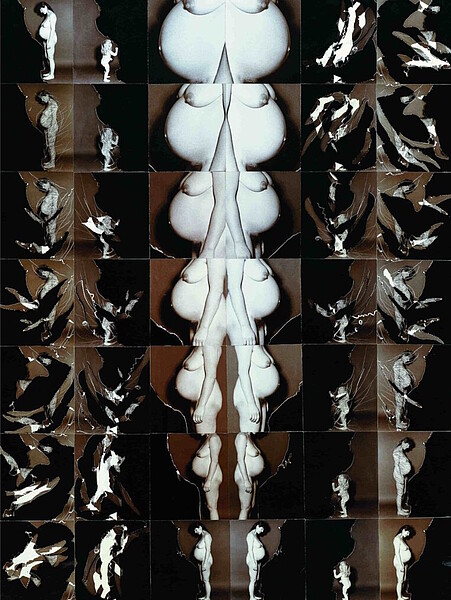

Eine bildliche Darstellung der in diesem Sinne komplexen Verhältnisse findet sich im Werk der Konzept- und Körperkünstlerin Annegret Soltau. In ihren Radierungen, inszenierten Fotografien und Performances beschäftigt sich Soltau mit den in den bildenden Künsten selten verhandelten Themen Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft und bezieht diese auf Identitätsfragen.[36] Die 2025 im Frankfurter Städel-Museum zu sehende Retrospektive und der begleitende Katalog zeigen die Einbindung von Soltaus Kindern in die Kunst, das Verhandeln von Grenzen und Übergängen zwischen ihnen und der Mutter, deren Transformationen und Selbstbefragung. So bildet die Fotoradierung „MUTTER-Säule“ (1980/81) [siehe Abb. rechts oben] ein Tableau aus 42 Einzelbildern, auf denen der im Profil abgebildete Körper einer Schwangeren zu sehen ist, der sich einem kleinen Kind zuneigt. Die immer detaillierteren Ausschnitte und Fokussierungen auf die Bauch-Kugel der Schwangeren erzeugen den titelgebenden Eindruck einer Säule. In den am Rand der Collage befindlichen Bildern löst sich die durch den weiblichen Körper erzeugte Stabilität durch Bearbeitung und Serialität in schwarz-weiße Abstraktion.

Fußnoten

[1] Ludwig Tieck: Frühe Erzählungen und Romane, in: Ders.: Werke in vier Bänden. Nach dem Text der Schriften von 1828-1854, hg. v. Marianne Thalmann, Bd. 1, München 1963, S. 113.

[2] In einer Überblicksdarstellung in der Zeitschrift für Soziologie hat Andreas Reckwitz (2003) betont, dass die „basale Strukturierung der Handlungswelt“ aus kulturtheoretischer Perspektive „durch kollektiv geteilte Wissensordnungen, Symbolsysteme, kulturelle Codes, Sinnhorizonte“ verläuft und dabei den sogenannten „Mentalismus“ von „Praxistheorien“ getrennt. Während Mentalisten Kultur vornehmlich als geistig-ideelles Phänomen verstehen und nach kognitiven Schemata in der Innenwelt von Individuen sowie in Texten und Diskursen suchen, nach kollektiven Formen des Verstehens und Bedeutens fragen, geht es Praxistheoretikern nicht um eine Intellektualisierung des sozialen Lebens, sondern um praktisches Wissen und Alltagstechniken: „Die Praxistheorie begreift die kollektiven Wissensordnungen der Kultur nicht als ein geistiges ‚knowing that‘ oder als rein kognitive Schemata der Beobachtung, auch nicht als die Codes innerhalb von Diskursen und Kommunikationen, sondern als ein praktisches Wissen, ein Können, ein know-how, ein Konglomerat von Alltagstechniken, ein praktisches Verstehen im Sinne eines ‚Sich auf etwas Verstehen‘. Der ‚Ort‘ des Sozialen ist damit nicht der (kollektive) ‚Geist‘ und auch nicht ein Konglomerat von Texten und Symbolen (erst recht nicht ein Konsens von Normen), sondern es sind die ‚sozialen Praktiken‘, verstanden als know-how abhängige und von einem praktischen ‚Verstehen‘ zusammengehaltene Verhaltensroutinen, deren Wissen einerseits in den Körpern der handelnden Subjekte ‚inkorporiert‘ ist, die andererseits regelmäßig die Form von routinisierten Beziehungen zwischen Subjekten und von ihnen ‚verwendeten‘ materialen Artefakten annehmen.“ (S. 289). Ein dergestalt geweiteter Horizont kann neue Phänomene der Analyse in romantischer Perspektive zugänglich machen.[3] Heinz Schlaffer: Geistersprache. Zweck und Mittel der Lyrik, München 2012, S. 9. Vgl. auch: Rüdiger Zymner: Funktionen der Lyrik, Münster 2013.

[4] Dem Abschnitt liegt der folgende Aufsatz zugrunde: Kai Sina: Geistersprache im Kinderzimmer. Zu einer Systematik des Wiegenlieds, in: Lyrik/ Lyrics. Songtexte als Gegenstand der Literaturwissenschaft, hg. v. Frieder von Ammon und Dirk von Petersdorff, Göttingen 2019, S. 223-241.

[5] Kai Sina: Geistersprache, S. 239: Dies zeigen Gegenbewegungen und Wiegenlied-Kontrafakturen, von denen Sina jene von Rückert, Ricarda Huch und Büchner benennt – etwa das materialistische und drohende Wiegenlied der Marie aus Büchners Woyzeck.[6] Kai Sina: Geistersprache, S. 240f.

[7] Wiegenlieder, nach einer Idee von Cornelius Hauptmann, Stuttgart 2009, S. 48.

[8] Das große Liederbuch. 204 deutsche Volks- und Kinderlieder. Mit 156 bunten Bildern von Tomi Ungerer, hg. v. Anne Diekmann, Zürich 1975. Das große Ravensburger Liederbuch - Kinderliederbuch mit 90 der bekanntesten Kinderlieder zum Mitsingen und Mitspielen, Ravensburg 2018. Das Liederbuch, hg. von Catrin Frischer mit Bildern von Annette Swoboda, 12. Aufl. Frankfurt a. M. 2023.

[9] Des Knaben Wunderhorn enthielt im dritten Band der Sammlung den sogenannten Kinderliederanhang, der 140 Lieder heterogener Formen und Funktionen umfasst.

[10] Vgl. Hans-Heino Ewers: Einleitung in: Kinder- und Jugendliteratur der Romantik, hg. v. dems., Stuttgart 1994, S. 38f.

[11] Lieder Projekt: liederprojekt.org

[12] Wiegenlieder, S. 58f.

[13] Fredrik Vahle: Die schönsten Lieder von Frederik Vahle. Mit Bildern von Susanne Göhlich, Frankfurt am Main 2013, hier S. 126.

[14] Uwe-Michael Gutzschhahn: Sieben Ziegen fliegen durch die Nacht. Hundert neue Kindergedichte, München 2018, S. 56f.

[15] Sandra Busch: Mütter der Romantik. Romantik der Mütter. Busch analysiert Mutterbilder auf Basis literarischer und pädagogischer Text der historischen Romantik im Hinblick auf ästhetische, religiöse, geschichtsphilosophische und anthropologisch-pädagogische Aspekte. Sie zeigt Kontinuitäten romantischen Sprechens über Mutter und Kind im Verlauf des 19. Jahrhunderts (etwa bei Fröbel, Bachofen, Ellen Key). In einem zweiten Teil ihrer Untersuchung fragt sie nach einem Fortwirken der romantischen Diskursformation im 20. Jahrhundert und dort vor allem in ganzheitlichen Naturkonzepten und Weiblichkeitsauffassungen alternativer Milieus.

[16] Dies.: S. 110-115, hier S. 118.

[17] Friedrich Schleiermacher: Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, in: Friedrich Schleiermacher: Theologische Schriften, hg. v. Kurt Nowak, Berlin 1983, S. 79.

[18] Sandra Busch: Mütter der Romantik, S. 113.

[19] „Auch sie hatte mit kühner Entschlossenheit alle Rücksichten und alle Bande zerrissen und lebte völlig frey und unabhängig.“ Friedrich Schlegel: Lucinde, S. 53.

[20] Friedrich Schlegel: Lucinde, S. 81.

[21] Sandra Busch: Mütter der Romantik, S. 87.

[22] Friedrich Schlegel: Lucinde, S. 82.

[23] Vgl. Lebe das Liebe und liebe das Leben. Der Briefwechsel von Clemens Brentano und Sophie Mereau, hg. v. Dagmar von Gersdorff, 2. Aufl. Frankfurt a. M 1983.

[24] Sandra Busch: Mütter der Romantik, S. 319. Zur Analyse von historischer Romantik und Alternativkulturen siehe auch Reichardt: Authentizität und Gemeinschaft und Thomas Tripold: Die Kontinuität romantischer Ideen. Zu den Überzeugungen gegenkultureller Bewegungen. Eine Ideengeschichte, Bielefeld 2012.

[25] Ulrich Beck/Elisabeth Ernsheim: Das ganz normale Chaos der Liebe, Frankfurt a. M. 1990, S. 55.

[26] Sandra Busch: Mütter der Romantik, S. 319 und S. 324.

[27] Dies.: S. 324.

[28] Judith Butler hat bekanntlich zunächst die Konstruiertheit der Geschlechter betont, Sex und Gender voneinander getrennt, bevor die jüngere Theoriebildung die Überwindung einer binären Konstruktion gefordert und die Existenz des biologischen Geschlechts grundsätzlich in Frage gestellt hat. Im Anschluss bleibt zu verhandeln, was eine Frau und Mutter überhaupt sei – zwischen den Polen einer biologisch und sozial verstandenen Mutterschaft.

[29] Barbara Vinken: Die deutsche Mutter. Der lange Schatten eines Mythos, 2. Aufl. Frankfurt am Main 2011.

[30] de.wikipedia.org/wiki/Tradwife

[31] Ashley A. Mattheis: #TradCulture: Reproducing whiteness and neo-fascism through gendered discourse online. In: Shona Hunter, Christi van der Westhuizen (Hrsg.): Routledge Handbook of Critical Studies in Whitness. Routledge, London/New York 2021, S. 91–101, hier S. 94. Viktoria Rösch: Heimatromantik und rechter Lifestyle. Die rechte Influencerin zwischen Self-Branding und ideologischem Traditionalismus. In: GENDER: Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft. Band 15, Nr. 2, 2023, S. 25–40, doi:10.3224/gender.v15i2. Wichtig scheint in diesem Zusammenhang, darauf hinzuweisen, dass traditionelle Geschlechterrollen und Familienkonzepte zwar zu den Grundbedingungen neurechten Denkens gehören, aber nicht im Umkehrschluss von jeder Form eines binären Rollenverständnisses auf rechtes Denken geschlossen werden kann.

[32] Orna Donath: Regretting Motherhood. A sociopolitical Analyse, 2014, dt: 2016. Zur Diskussion um die Stigmatisierung von Kinderlosigkeit. Sarah Diehl: Die Uhr, die nicht tickt: kinderlos glücklich. Eine Streitschrift, Zürich/ Hamburg 2014.

[33] Die Soziologen Sylka Scholz und Karl Lenz verweisen auf die soziale Stützkonstruktion, die sich aus einer säkularen Sakralisierung des Kindes ergibt. Dies.: Das idealisierte Kind, in: In Liebe verbunden. Zweierbeziehungen und Elternschaft in populären Ratgebern von den 1950ern bis heute, hg. v. Dies. und Sabine Dreßler, Bielefeld 2013, S. 257-274. Vgl. auch Sandra Kerschbaumer: Immer wieder Romantik, Heidelberg 2018, S. 72-84.

[34] Mareike Fallwickl: Die Wut, die bleibt, Reinbeck bei Hamburg 2022.

[35] Omri Boehm/Daniel Kehlmann: Der bestirnte Himmel über mir, S.171f. Omri Boehm betont die Dringlichkeit einer Aufrechterhaltung der Trennung von Natur und intelligibler Welt im Sinne Kants gegen allgemeine Tendenzen der Naturalisierung. Nur als intelligibel angenommene Wesen haben die Möglichkeit, sich aus ihrem gegebenen Zustand durch Denken oder Handeln zu lösen und nur für sie sind Freiheit, Moralität und Verantwortung überhaupt denkbar.

[36] „Ich wollte nicht nur die traditionelle Rolle der Mutter darstellen, sondern die verschiedenen Facetten dieser Erfahrung hinterfragen, das Glück, aber auch den Schmerz, die Ambivalenz.“ Svenja Grosser: Unzensiert. Annegret Soltau. Eine Retrospektive, Frankfurt am Main 2025, S. 167. Deutbarkeit und Komplexität treten an die Stelle einfacher Muster. Darauf verweist auch der Katalogbeitrag von Sabine Kampmann, der Soltaus Werk in die Widersprüchlichkeit verschiedener feministischer Positionen und gravierender Abweichungen in der Bewertung von Mütterlichkeit einordnet.

Der erste Teil des Impulses ist unter dem folgenden Link zu finden: https://www.gestern-romantik-heute.uni-jena.de/wissenschaft/artikel/romantische-sozialformen-von-kindern-und-muettern

Dieser Text ist unter dem nachfolgenden Link dauerhaft abrufbar:

https://doi.org/10.22032/dbt.68203